出所:日本財団(2015)「子どもの貧困の社会的損失推計レポート」

(https://www.nippon-foundation.or.jp/news/articles/2015/img/71/1.pdf)

日本では、最終学歴や正規・非正規といった就業形態による所得の格差が存在するため、教育格差が生涯所得に大きく影響する。成人してからの個々の実力差は幼児期の教育の差によることも多いと考えられている。ペリー就学前プロジェクトのように、幼児期に受けた教育によって将来の所得の向上や生活保護受給率の低下といった効果が著しいとする研究結果もある。幼児期の教育は、その人の生涯にわたる人格の形成や教育の基礎を培う重要なものであるため、青少年期の教育と違い、幼児期の全ての幼児を対象に一定の質の幼児教育を施すことの意味は大きい。

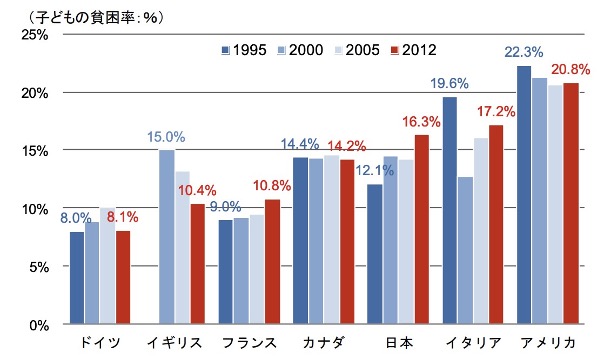

相対的貧困の状態にある 18 歳未満の子どもの割合を指す「子どもの貧困率」は、日本は今、OECD 加盟国の中でアメリカ、イタリアに次いで高い水準となっている。相対的貧困とは、国民を可処分所得の順に並べ、その中央の人の半分以下しか所得がない状態を指す。

子どもの貧困率は1980 年代から上昇傾向にあり、現在では7人に1人の子どもが貧困状態となっている。こうした世帯で育つ子どもは、医療や食事、学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれ、将来にわたり貧困から抜け出せない傾向がある。子どもの貧困問題への対応は喫緊の課題なのである。

幼児教育に関する諸外国の動きを見ると、例えばイギリスでは、2004年までに全ての3~4歳児に対する幼児教育の無償化を措置し、2014 年には低所得世帯の2歳児までを無償化の対象とした。フランスでは、3~5歳児を対象とした幼稚園は 99%が公立であり無償としている。韓国では、2012 年に3~5歳児への幼児教育無償化を決定し、公立については 2013 年に無償化を実施し、私立については支援規模を段階的に拡大しながら無償化を目指している。日本では、2019 年 10 月からようやく『幼児教育・保育無償化』が始まるが、その財源の多くを、同時に行わられる消費増税分で賄おうとしている。しかし今になって、財源負担の在り方に関して、国と自治体の間で議論が百出している。

幼稚園や保育園は、自治体が保育事業者に保育サービスの提供を委託し、自治体が保護者から保育料を徴収して運営されている。幼児教育・保育無償化とは、毎月の保育料にかかる保護者の負担をゼロにするものなので、その分を税金で補填する必要が生じる。国が想定する所要資金の規模は年間 0.8 兆億円。ところが、これを国と自治体のどちらが拠出するのかを明確に決めていなかったため、今になって国と自治体の間でこの拠出について対立が生じている。 現状の消費税8%に2%の増税がなされ 10%となるが、そのうち、国の拠出分は 1.5%増の 7.8%、自治体の拠出分は 0.5%増の 2.2%となる。増税分 5.6 兆円のうち自治体に回るのは 1.4 兆円。自治体にしてみると、増税によって財源が増えたにもかかわらず、今回の幼児教育・保育無償化で負担が増えるとなれば、小さな支出ではない。

国と都道府県と市町村の負担割合は、私立の認可保育園では国が2分の1、都道府県と市町村が4分の1ずつとなっており、今後もこの割合は変わらないが、認可外保育園ではそれぞれが3分の1ずつの負担で、市町村の負担は 0.4 兆円にもなる。

国としては、自治体の懸念に配慮して、当初の半年分(2019 年 10 月~2020 年3月の分)に関して全額国費で賄うことにより、全国の自治体の理解を得たいとしているものの、2019年度予算編成においても、主に高齢者のための予算である年金・医療・介護など社会保障費の歳出増が待ち受けている。高齢者向け支出が増えることで、子ども向け支出として必要な財源が圧迫されている。冒頭で挙げた子どもの貧困への対応も含めて、財源配分の重点を高齢者から子どもに徐々に転換していく必要がある。