「子ども(たち)の発達過程」を定量的、統計的に分析していくために、改めて、保育所保育指針(以下、「指針」)において、「発達」について、どのように位置づけられているかを確認してみる。

指針第1章「保育所保育に関する基本原則」(2)保育の目標では、「ウ 子どもの発達について理解し、一人一人の発達課程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。」とされている。

さらに、当該箇所について保育所保育指針解説では、次のように説明されている(フレーベル館版 21ページ)。

『発達には、ある程度一定の順序性や方向性がある。また、身体・運動・情緒・認知・社会性など様々な側面が、相互に関連しながら総合的に発達していくものである。』

この一文からも、子どもたちの発達過程の分析への多くの示唆をくみ取ることができる。

まず、子どもの発達については、順序性や方向性があるということは、改めて、統計的分析から導かれる(暫定的な)法則性が認められているということである。

また、「様々な側面が、相互に関連しながら」発達していくということも重要である。分析を進めていく際に、一つ一つの発達を評価するだけではなく、他の機能や能力との前後関係や相関の状態を考える必要があるということを示しているからだ。個々の発達を個別の評点のように評価するのではなく、連続する「塊」、数学的にいえば、「ベクトル」として把握することが妥当だということになる。別の言い方をすれば、発達過程の分析とは、多変量解析の手法を用いて、発達の間の『連関』を意識的に分析フレームに含めることが必須だということだ。

さて、この発達の『連関』について、非常に示唆的な説明がなされているものとして、筆者が参考としている文献がある。

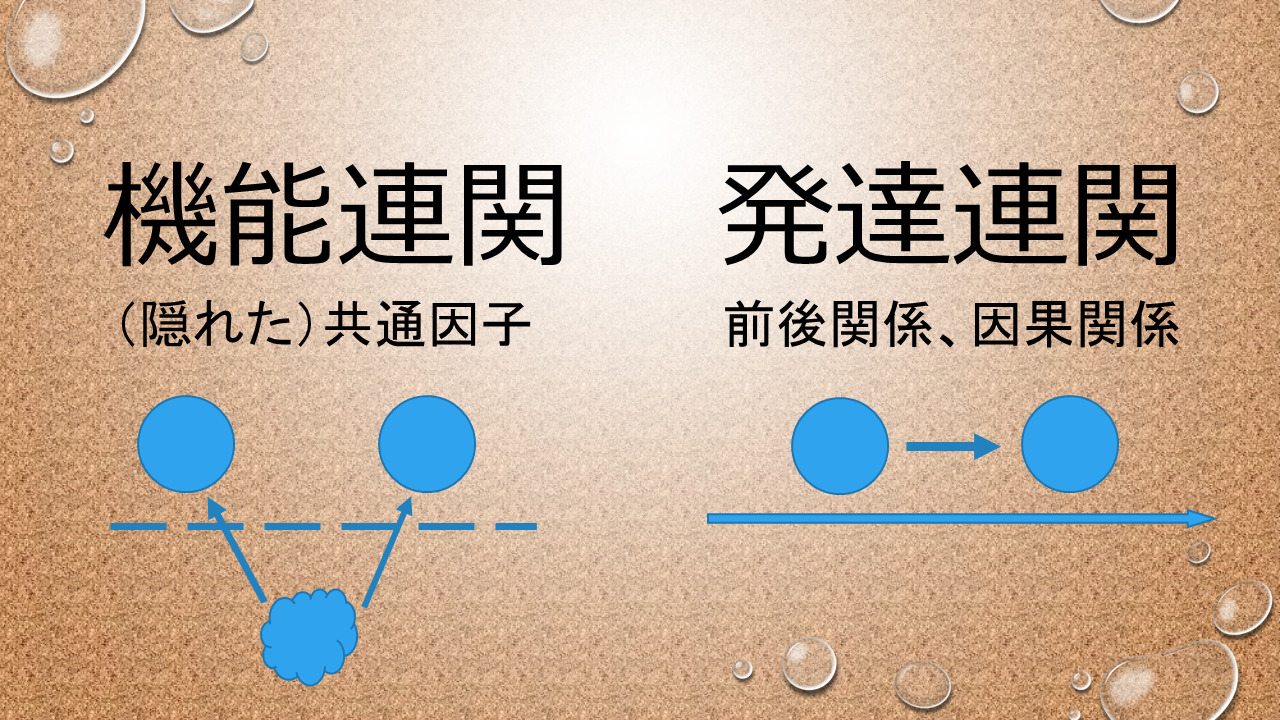

それは、白石正久・白石恵理子編「新版 教育と保育のための発達診断 下」(全障研出版 2020年)だ。同書では、発達の『連関』として、「機能連関」と「発達連関」の2種類があることに注意を向けている。

まず、同書p22の「(5) 連関をおさえる」において、「機能連関」について説明されている。

「発達を研究したり評価したりする際、いくつかの機能・能力ごとに分析することが多いですが、それぞれは互いに関連しあいながら変化しています。たとえば、生後1歳半ごろ、安定した歩行が可能になり移動の範囲が増え、スプーンなどの道具の使用も飛躍的にじょうずになり、事物を命名して言葉の広がりが顕著になります。これらの事実はバラバラに起こるのではなく、それぞれの間には、目的をもって行動し「・・・・デハナイ・・・ダ」と調整する動きが内包されています。このように、同一の発達段階において機能間のつながりをとらえる視点を機能連関と呼びます。保育や教育において指導する活動には、同時に複数の機能・能力が含まれることから、機能連関を押さえることは活動内容を吟味するのに有効になるでしょう。」(強調、下線は引用者)

この「同一の発達段階」という点が重要な点であり、機能連関を見出すためには、同時達成、近接した時間で前後して達成するという行動項目間の関係を見出すべきということになる。

この示唆を受けて、「機能連関」を発達記録データから導き出すとすれば、まず必要なのは、発達経過記録のある行動項目に着目し、同時または近接した時間に達成できた他の行動項目をピックアップして、集合をつくることである。これを、子どもの数×行動項目の数だけ作成し、その集合の中の要素である行動項目の異同を比較すする。その中で、同じ要素から構成されている集合の数が一定数以上ある場合には、その集合に含まれる行動項目群には、同時達成、近接時間での達成のある行動として、暫定的に「機能連関」を見いだすことができるだろう。

このような方法で統計的に認識できるかも知れない「機能連関」の背景には、「外界から認識できる機能、能力の発達とは、心身両側面の内面での、より抽象度の高い能力の成熟があって、発現してきたものである」という思考があるものと思われる。この思考を前提とすれば、「機能連関」している行動項目間で、(隠れた)共通因子を媒介にして、双方向での活動の積み重ね、訓練の効果を見いだせるということになる。また、機能連関している行動や能力間で自発性を促すことで、連関する他方の行動や機能についての自己肯定感を醸成することにも寄与しよう。まさに、「機能連関を押さえることは活動内容を吟味するのに有効」ということであろう。

次に、同書p22~p23で、「発達連関」について説明されている。

「連関ということでもう一つ留意したいのは、発達連関という視点です。生後9、10か月頃、自ら発見したものを指さして大好きなおとなにそのことを伝えるといったことが見られるようになります。この第二者との間で第三者を共有するという働きは、やがて話し言葉を利用したコミュニケーションが広がっていく基盤となります。このように、今どのような力を育てることが、後の時期にいかなる力として開花していくのかと指導の見通しを考えるのに、発達連関の視点をもつことは重要になるのです。」(強調、下線は引用者)

この「発達連関」とは、発達行動、能力の間に、前後関係、あるいは因果関係があるということを示している。「基盤」という考え方は、ある発達が別の発達の、少なくとも原因の一つであることを示している。

この行動項目間の「発達連関」を実証的、統計的に見いだすためにはどうすれば良いのだろうか。

この場合、先行する発達行動、能力が、後続する発達行動、能力に対して、どのような条件なのかということを設定することから始まる。つまり、先行する発達行動や能力が、後続に対する「必要条件」なのか、「十分条件」なのか、「必要十分条件」なのかを確認する必要がある。

発達行動Aが発達行動Bに時間的に先に達成されていることを前提として、各条件が何を意味するのか考えてみる。

①必要条件:Bが達成される場合には、先にAが達成されている。他方、Aが達成できた子どもでも、Bが達成されないケースがある。これは、Bの達成には、A以外の要因が必要であることを示している。

②十分条件:先にAが達成されていれば、かならずBが達成される。他方、Aが達成されていなくても、Bが達成されるケースがある。これは、Bの達成には、Aが必須ではなく、別の要因があってもBが達成されるということを示している。

③必要十分条件:Bが達成される場合には、必ずAが先に達成されており、かつ、Aが達成されないと、Bは達成しない。つまり、Aの達成とBの達成が1対1で対応していることを示している。

なお、実際の検証では、データの制約もあるので、AとBの時間的前後関係の間隔は、同一年度内の発達記録のデータに基づいて判断できる数ヶ月程度が限界となるという制約がある。より長期の発達連関を認定するためには、学術的な継続調査や長期の時間時間軸をカバーするデータベースの整備が必要になる。

さて、狭く考えれば、まず発達連関があると考えられるのは、先行するAが後続するBの必要十分条件の場合だろう。とするならば、まず必要なのは、ある子どもの発達経過記録に記録されている項目間の先行・後続関係のペアを、項目数×項目数/2だけ作成することである。これを子どもの数だけ作成し、その中で、同じ先行・後続パターンとなる項目のペアを見つけ出し、その数を数えることになる。本来的には、そのペアの数と子どもの数が一致すれば、まずは必要十分条件性を見せる「発達連関」の候補を見出せたことになる。また、一方が他方の発達の「基盤」となるという「発達連関」を重視すれば、Bが達成されていて、Aが時間的に後になって達成されるケースが見られないという「必要条件」の関係にある発達や機能の関係を析出することも大事だということになる。

このような方法で統計的に認識できるかもしれない「発達連関」には、因果関係を想定することができ、この因果関係、更にはその連鎖を前提に、子どものために、どのような順番で関わり支援や環境構成をしていけば良いかを検討できるだろう。まさに、「指導の見通しを考えるのに、発達連関の視点をもつことは重要」なのだ。

今後は、実際にデータに基づいて、具体的な行動、能力における「機能連関」「発達連関」の抽出を進めていく予定としている。

子どもの発達過程の『連関』を統計的、定量的に分析する方法、視点